漫畫–姐姐,照亮我–姐姐,照亮我

房思琪和劉怡婷從有影象的話就是近鄰。七樓,跳下去,指不定會死,或者成植物人,也諒必只斷手斷腳,窘態的樓宇。活在還有星學塾和資優班的年間,她們自小念資優班,不像鄰居的孩兒能過境就過境。她們說:“我們畢生要把中語講好就都很難了。”她倆很少在人前說心魄話。思琪線路,一期搪瓷孺小男性賣弄聰明,只會讓相貌顯得張牙舞爪。而怡婷瞭然,一度醜小女性耍小聰明,對方只感覺到發神經。好險有兩下里。再不他倆都要被祥和對寰宇的體驗噎死了。讀波德萊爾而魯魚帝虎《波德萊爾大落難》 (1) ,舉足輕重次了了紅礬由包法利女人而不對九品芝麻官,這是他們倒不如他孩童的二。

李國華一家室搬出去的時分,滿門,會見個遍。一戶一盅佛跳牆,李師母手段抱着瓷甕,手腕牽着晞晞,看似更驚恐萬狀遺失的是甕。房家一溜書倦倦地靠在網上,李國華細小看過一冊本書的老面皮,讚許房良師房娘子的嘗。他說,在高級中學補習班教久了,只多餘長進了某些,快了一點鍾,都成教書匠了。房娘子立即儒雅而自滿地說,書魯魚亥豕他倆的,書是女的。李淳厚問,娘多大了?那年她們十二歲,完小剛畢業。他說可這是博士生的書架啊。女子在豈?思琪現在不在,在怡婷家。過幾天訪劉家,劉家海上也有一溜書,李師資紅紅褐色的手指演奏過書的背部,手指有一種響亮之意,又稱讚了一套。那陣子也沒能引見怡婷,怡婷無獨有偶在思琪家。晞晞金鳳還巢以後,站困鋪,在室牆上比畫了很久:“媽咪,也給我一番書架頗好?”

頂樓的錢哥哥要成家了,樓面裡有邦交的人煙都怡然地要臨場婚典。新婦奉命唯謹是十樓張女僕介紹給錢兄長的,張女奴倒好,妮終婚配了,趕快就做成媒介。思琪去敲劉家的門,問好了雲消霧散。應門的是怡婷,她服粉紅色蓬蓬平裝,像是被捲入去的。思琪看着她,除卻風趣還感覺到一種悽美。怡婷可爲這衣苦於已久終於恍然大悟的眉眼,她說:“我就跟媽咪說我力所不及穿旋風裝啊,我爭搶新娘子的風貌什麼樣呢。”思琪曉暢怡婷訴苦話是並非她爲她惦記,糾在同船的五臟終歸疲塌。

房家劉家均等桌。一維哥玉樹地站在紅掛毯的後頭,或許是前者?一維哥哥穿衣大禮服,漫天人烏黑到有一種炯之意。洋服外套的劍領把之內的白襯衫削成極尖的狼毫頭樣子。她倆不詳爲什麼感覺那燕尾很想要剪斷紅絨毯。新嫁娘開進來了,恁年青、恁美,她們兩個的文字玩耍擾亂人亡政,字句如魚沉,修辭如雁落。好似一度田園女孩兒望見一隻蝴蝶,不外乎叫喊“蝴蝶”,除此以外便亞話可說。許伊紋即若這般:蝴蝶!新人橫貫她倆這一桌的當兒,紅壁毯側後的吹水花呆板吹出水花。她們相近允許看見全副高廣華蓋的宴會廳充實着上報了新娘子人影兒的水花。千千百百個伊紋撐前來印在泡泡上,轉頭的腰圍像有人從後面推了她一把,千千百百個伊紋隨身有彩虹的悠揚,臉軟地降在每一張圓臺上,澌滅在每場人前方。一維老大哥看上伊紋的眼睛,好似是想要淹死在次。交響樂大奏,吼聲如冰暴,煤油燈閃得像住在鑽裡。她倆後頭才桌面兒上,他們熱中的實則是新娘長得像思琪。那是他倆對幸福衣食住行的練。

結婚當夜的洞房即便老錢師婆娘下面一層。買一整層給倆人,兩戶剜。一維在洞房當夜纔給伊紋看提親時的防雨布盒,裝的是鑲了十二顆粉色鑽的吊鏈。一維說:“我陌生軟玉,我就跑去毛毛那處,說給我極的肉色鑽。”伊紋笑了:“嗬喲際的事?”“首要次見面,我走着瞧你包包裡傢伙都是橘紅色,就跑去找嬰幼兒了。”伊紋笑到大喜過望:“你時時買鑽給晤一次的新生嗎?”“固沒有,惟你。”伊紋音響裡都是笑:“是嗎,我怎能規定呢?”“你可能去問嬰幼兒啊。”伊紋笑到身體跌出服裝:“毛毛新生兒,窮是何的毛?”一維的手順着她的大腿摸上。“新生兒,不不,你壞壞。”伊紋滿身胸懷坦蕩,只脖戴着鑽鏈,在新家跑來跑去,立正着看一維幼時的影,叉着腰說那裡要放怎麼書,那邊要放嗎書,最小奶也信以爲真地噘着嘴,滾到毛里求斯共和國毛毯上,伊紋攤開兩手,腋下的紋比前胸更有裸露之意。伊斯蘭老調重彈相輔相成的天藍色眉紋像是伸出藤蔓來,把她綁在下面。光彩奪目。那幾個月是伊紋活命之河的金沙帶。

許伊紋搬進樓羣的長組來客是一雙小劣等生。婚典後磨滅多久就來了。怡婷講的至關緊要句話是:“一維父兄前陣偶爾跟咱倆說他的女朋友比我輩分明更多。”思琪笑疼了肚:“哦,劉怡婷,我們忤。”伊紋理科美滋滋上他倆:“請進,兩位小女性。”

魯國巧娘ptt

一維老大哥跟伊紋姐的家,有全勤單向的書牆,隔層做得很深,書顛覆最底,面前擺着分外奪目的兩用品,從前在錢老人家家就看過的。琉璃礦泉壺裡有葡萄、榴、蘋果和柰葉的顏料,壺身也爬滿了生果,掣肘了紀德子集。《窄門》《古巴地窨子》,種種,只結餘頭一個字凌駕琉璃壺,橫行地看病故,就化爲:窄,梵,田,安,人,僞,如,杜,日。很有一種埋伏的意思。也有一種告急的覺得。

劍碎星辰

許伊紋說:“你們好,我是許伊紋,秋水伊人的伊,紋身的紋,叫我伊紋就好囉。”思琪和怡婷在書和伊紋眼前很加緊,他倆說:“叫我思琪就好囉。”“叫我怡婷就好囉。”三個人開懷大笑。她倆很驚愕,他倆感覺伊紋姐姐比婚禮那天看上去更美了。有一種人,像一幅好畫,率先頌讚通體,接下來連巖畫顏料提燈的波濤尖都可看,百年看不完。伊紋見她倆一味在看支架,歉仄地說,沒抓撓放太多書,要何她良好從岳家帶給她們。她倆指着支架問:“這一來決不會很難拿書嗎?”伊紋姐姐笑說:“洵殺出重圍呦,我就賴給紀德。”三村辦又笑了。

她們從女孩到青青娥,酒食徵逐借書聽書浩大次,尚未有唯命是從伊紋姐姐突圍過怎麼着對象。他們不明晰,每一次提樑擦拭根,一絲不苟地搶佔沉重的戰利品,小心翼翼趿拉兒審慎掛毯,堤防手汗理會指印,是老錢妻妾罰伊紋的小巧玲瓏苦刑。她的罪非徒是讓老錢渾家的兒從一堵牆之隔成爲單方面天花板,更其以老錢渾家奧領悟闔家歡樂小子配不上她。彼時伊紋姐姐還無日無夜短袖長褲的。

完婚奔一年一維就上馬打她。一維都七點如期下班,左半在黑夜十點多收納酬應的全球通,伊紋在旁聽,蘋果皮就削斷了。一維曙兩三點回家,她躺在牀上,夠味兒映入眼簾鎖和鑰交互構成的神色。自恃煙味遊絲也領路他駛近了,可也沒地帶逃。隔天遲暮收工他要恬不知恥跟她求歡。新的瘀青是茄子紺或蝦血色,舊的瘀青是狐或貂毛,老茶的臉色。洗澡的工夫,伊紋提樑貼在跟手雷同大的傷頂端,新的拳打在舊的傷上,斑得像熱帶魚。徒在蒸氣浴間,哭聲才不會走出去,說三道四。夜間又要聽一維講話機。掛上全球通,一維換衣服的時期,她站在更衣室全黨外,問他:“本別去了,烈性嗎?”

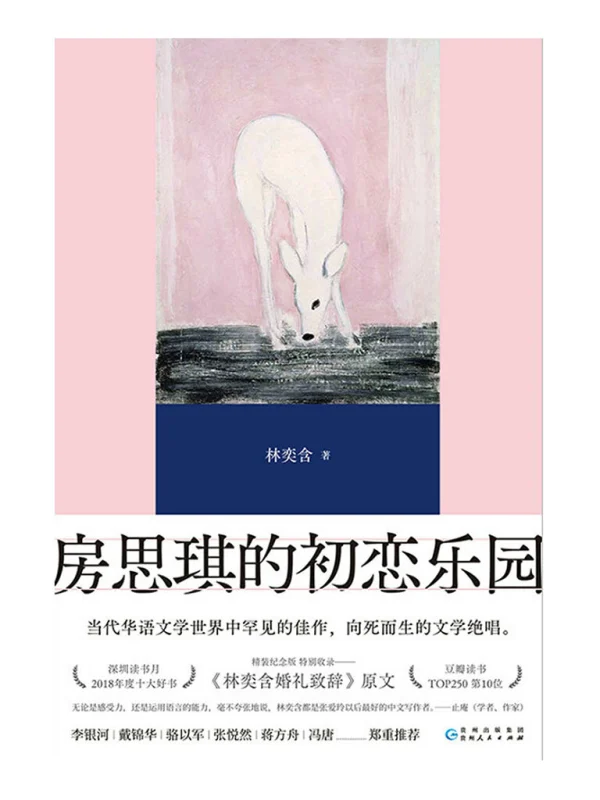

靈動的 小說 房思琪的初恋乐园 第二章 失樂園 看书

Posted In 未分类